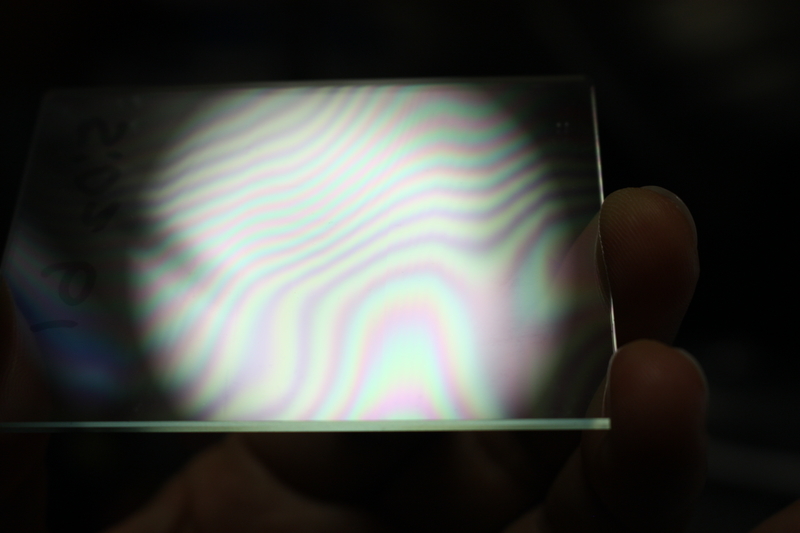

そこで、ニュートンフリンジを使って確認してみます。

昨日より、鉱物用のスライドグラスを試験片に使っています。

そこそこ平坦なので、重ねるとフリンジが見えます。

測定の方法は、SiO2が蒸着された部分とされていない部分とのフリンジの段差より膜厚を計算するものです。

蒸着されない部分には、セロテープを貼って蒸着します。

早速やってみたものがこれです。

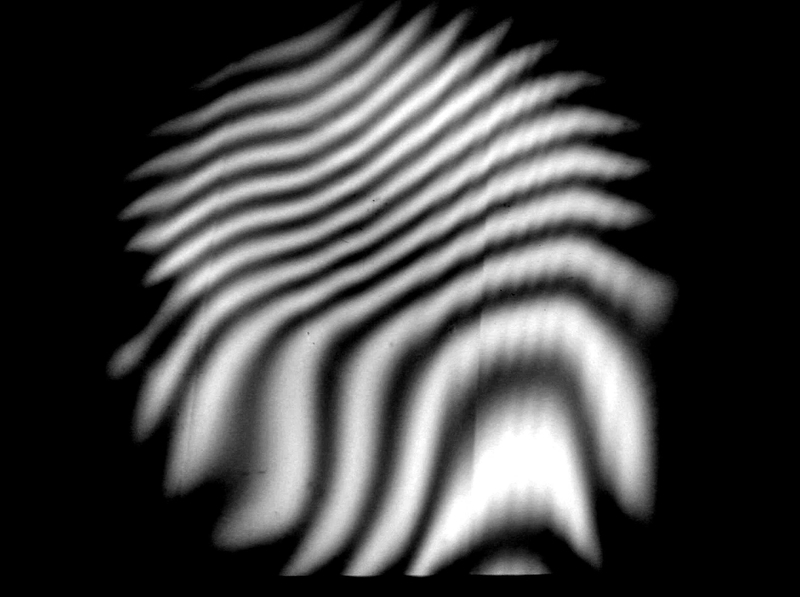

緑色のみ抽出して、モノクロ画像にしたものがこちらです。

緑の光の波長を550nmとして、フリンジの明暗縞の1ピッチは0.5波長となります。

SiO2の蒸着により、だいたい1/11ピッチの差ができていますので、膜厚は。

550 X 1/2 X 1/11=25nm

水晶膜厚計の値は61でしたので、水晶膜厚計の値1に対して膜厚は0.41nmとなります。

SiO2の膜厚を10nmにするためには水晶膜厚計の値が24になるように蒸着すればよいことになります。

ところで、保護膜の適正膜厚は?

厚みをもたせると干渉による膜色が発生すると思うので、思いっきり厚くするか薄くするかですね。厚くすると面精度へ の影響があるので、薄くする・・・

つまり、鏡のお手入れに支障のない程度に薄くでよいのでしょうか・・・??

でも、増反射膜は別ですね、そこそこの厚みがないと干渉しませんね。

今回は、例年の自動フーコテスタによる鏡の測定に加え、真空蒸着装置も持ち込むことを事前に了解を得て参加しました。真 空蒸着装置の運搬は、いつもの軽カーゴです。

22日の11時ころに到着して、荷卸し。既に到着している皆さんにご協力いただき無事に例年の自動フーコ部屋に運び込む ことができました。

そこから、組み立て開始、約3時間程度かかったかもしれません、が無事に組み立て完了・・・

苦労して磨いた鏡を望遠鏡し仕上げて星を観るのは楽しいですから。

でも、このところメーカの蒸着コストも昔の個人向けボランティア価格も現在では採算ベース価格になり上昇してしまい ました。

15cmで13,000円〜26,000円程度まで各社ばらつきがありますが、設備も大型化しているでしょうし、量 産でお忙しいでしょうし、鏡1枚でも1バッチは1バッチなので、1バッチで1枚のみ蒸着では、お高くなるもの理解で きます。

でも、昔といっても10数年前までは15cmで3,000円でしたね。

3,000円ではとてもメーカではやっていけないことは、蒸着装置を自作してみて、よく解ります。設備償却費を回収 できません・・・

と、世の中の事情はさておき。

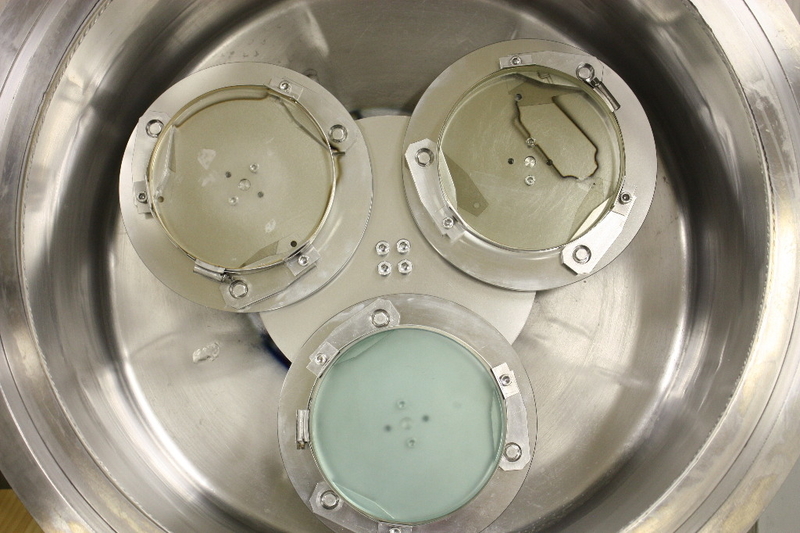

今回は、2日半で12枚の鏡を蒸着しました。

鏡を完成された方で蒸着を希望された方に対して全て仕上げることができました。

バッチ数は6バッチ実施しましたので、平均2枚/バッチですね。

唯一、3枚埋まった時の記念写真です。

これにて、蒸着装置の製作報告は終了です。