週末作業のため、平日は盤と鏡は別々に保管していますが、作業前日に

セリウムと水を補給して重ねておきます。

その際、乾燥してくっつかないように周囲にビニールテープを巻いて乾燥を防ぎます。

ここは、鏡面中央付近です、光源は150Wハロゲンのファイバー光源を使用して、斜めに光を当てます。

砂目が残っているとキラリと光ります。(ほこりも光ります...)

中央付近はOKですね。

少々残っていますね。

(ほこりかなぁ〜?)

これでも、肉眼では透明なんですが...。

このチェックを行わないと、砂目が残っているのを見逃して、メッキをしてから愕然とするのです....。

この感じですと、あと4〜8時間かな。

ここでしっかり磨かないと、修正研磨では周囲を殆ど触らないのでこのまま砂目は残ってしまうのです。

修正はオーバーハングで通常行いますが、鏡が大きいと作業が難しいので、小ツールによるTOT(鏡が下側)で作業を 行います。

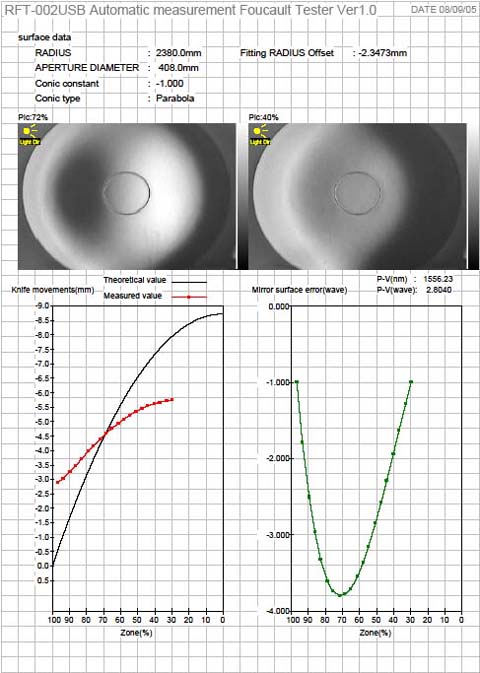

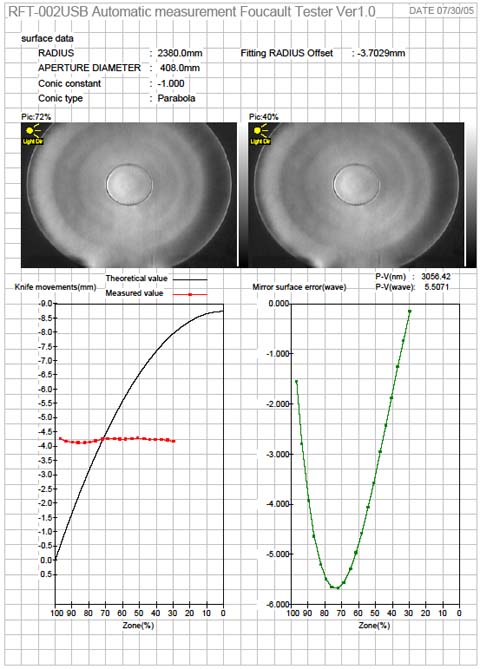

右の結果は、ツールに25cmを使用して、機械研磨で作業を行ったところです。もともと扁球面でしたので、方物面方 向には修正できていますが、研磨ゾーン を段階的に変更したときのステップが残っています。(1時間作業)

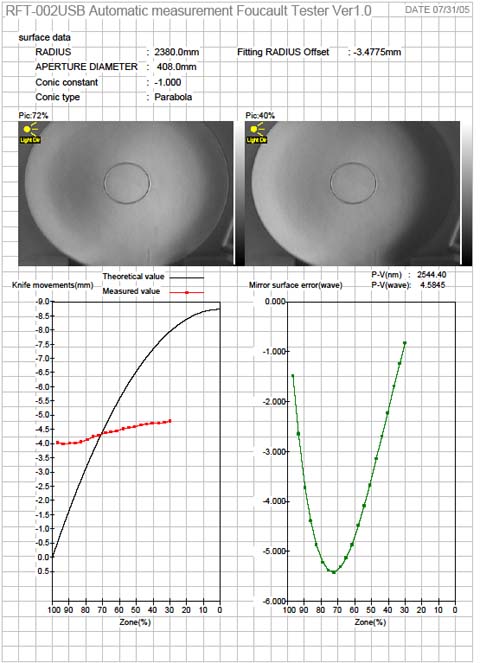

今度は、ツールを15cm(研磨講習会のF8用で作ったものを流用)に変更して手磨きで1時間作業したものです。上 下ジグザクに左右に移動する単純なスト ロークですが、こちらの方がうまく修正されているようです。

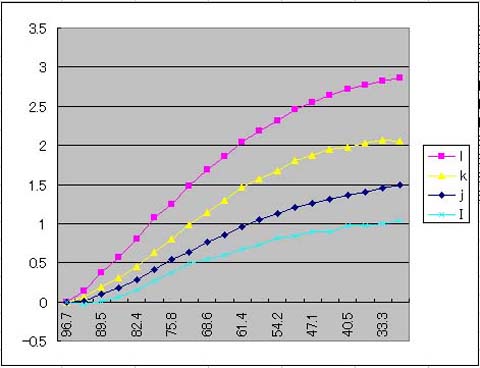

fは艶だし完了時点(フルサイズMOT)、gは25cmTOT,hは15cmTOTです。

sa1はf−gの作業による修正量の差、sa2はg−hの作業による修正量の差で、sa1の25cmツール機械研磨 では左右のストロークが不足しているの で50%から内側の掘り込みが弱いので修正が遅れてしまっています。sa2の15cmでは径が小さい分左右のスト ロークが大きくとれ、中心を完全に外すこ とができているので、中央まで滑らかに修正できていることがわかりましたので、ツールとストロークは当面 15cmTOTで行うことにしました。ちなみに、 1時間で0.8mm程度の進捗ですので、最低でも10時間はかかる見込みです。

外周から95%程度の付近の立ち上がりが遅れていますが、周囲のストロークを少し大きくして、追いつこうとしている ところです。

15cmツールだと小さいので、修正時間がかかりますが順調に進んでいるのでこのまま継続します。

このまま全体を合わせ込む感じで進めます。